「6帖は何㎡?」「収納は1間半(いっけんはん)あって広いと言われたが実感できない」など、 日本の建築に古くから使われてきた尺貫法や畳を基準にした<ものさし>は今も使われ続けていますが、 数値を聞いてもイメージできないという方は昨今少なくありません。

ただ、お部屋探しをする上で、こういったものさしを理解しておけば、部屋の大きさのイメージがつきやすく、より自分好みのいい物件を選ぶことができる可能性が高まります。

「お部屋の寸法まめ知識」と題して、こちらのページではマンションやアパートのお部屋のサイズを知るためのこういったものさしについて、しっかりとご説明していきます。

22m²のお部屋は何帖?

物件探しをする際、多くの場合、間取り図には占有面積が書かれています。

また、それぞれのお部屋には、その畳数も書かれています。

そのため、㎡(ヘイベイ)と畳数のサイズ感が掴めていれば、よりその物件の大きさがわかりやすくなるのです。

1帖はいったい何㎡(ヘイベイ)なのか。

実は、不動産広告ルールでは1帖=1.62㎡(へいべい)と決められています。

間取り図に平米数で表記してある専有面積とは、ベランダやバルコニー部分を含まない、お部屋全体の面積です。 ということは全体の平米数を「1.62」で割れば、全体の帖数がでるということです。

試しに、間取り図に22㎡(ヘイベイ)と書かれている物件の帖数を考えてみましょう。

例えば1Kで22㎡の部屋の場合→22㎡÷1.62帖=13.58帖となります。

そのため、占有面積22㎡のお部屋の総帖数は、約14帖だと言えます。

お部屋の総帖数が14帖で帖数の記載のある部屋が8帖なら、残りの6帖の中にキッチン、お風呂、トイレ、収納、玄関が配置されている事になります。

お部屋の総帖数が14帖で帖数の記載のある部屋が8帖なら、残りの6帖の中にキッチン、 お風呂、トイレ、収納、玄関が配置されている事になります。

このように考えてみると部屋全体の感覚がつかみやすくなったのではないでしょうか?

マンションやアパートのお部屋のサイズがイメージしやすくなれば、実際の生活もイメージしやすくなります。

膨大な数の物件をすべて自分の目で見て、どの物件を選ぶのかを判断するというわけにはいきません。まずは、賃貸業者に希望の条件や間取り、何人で暮らすのかなどの情報を伝え、おすすめの物件の間取り図を見せてもらいましょう。

その上で、マンションやアパートの部屋の大きさをしっかりとイメージし、内覧する物件を選ぶようにしましょう。

尺貫法の単位、読み方、メートル法換算値

不動産業界では、尺貫法という言葉を聞くことがあります。

一般的には耳慣れない言葉かもしれません。

では、「坪」という言葉はどうでしょうか?

逆に、聞いたことがないという方の方が少ないのではないでしょうか?

実は、この「坪」という単位。

これが、尺貫法で表した際の表記なのです。

今でこそ、日本の伝統的な単位となっていますが、尺貫法はもともと中国が起源とされています。

中国で長らく使われてきた尺度である尺貫法が日本にも輸入され、701年の大宝律令で日本の尺度として定められたという長い歴史をもっています。

その後も、日本では尺貫法が使われ続けていましたが、昭和41年に尺貫法は取引および証明の計量にもちいることが禁止されました。

しかし、建築や工芸の世界では道具そのものが尺貫法で作られているものも多く、今もなお作業や口頭での説明で使われ続けています。

また、紙幣や雑誌などの紙のサイズも尺貫法に基づくものです。

| 単位 | 読み方 | 読みメートル法換算値 |

|---|---|---|

| 一寸 | イッスン | 約3cm |

| 一尺 | イッシャク | 約30cm |

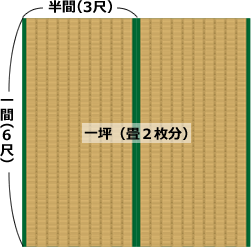

| 半間 | ハンゲン | 約91cm (畳の短い方の長さ) |

| 一間 | イッケン | 約182cm (畳の長い方の長さ) |

| 一坪 | ヒトツボ | 一間四方 3.3㎡ (畳2枚分の広さ) |

| 一㎡ | イチヘイベイ | 1m四方 約0.325坪 |

畳の広さ

| 単位 | 読み方 | 読み メートル法換算値 |

|---|---|---|

| 四帖半 | ヨジョウハン | 約7.29㎡ 一間半四方 2.25坪 |

| 六帖 | ロクジョウ | 約9.72㎡ 一間半×二間 3坪 |

四帖半、六帖、八帖。

一般的によく見る部屋のサイズはこのいずれかが多いのではないでしょうか?

四帖半は狭く、六帖はちょうどよく、八帖は少し広い。

大雑把にこのようなイメージを持たれていることも少なくありません。

これからお住まいになるマンションやアパートを選ばれる際には、こういったサイズ選びはとても重要です。

一般的なイメージに左右されることなく、ご自身の使い方から考えて、その部屋のサイズとして何帖が適切なのかを考えるようにしましょう。

また、同じ四帖半、同じ六帖でも、地域によってその大きさが違うことがあるということも知っておいた方が良いでしょう。

上でお伝えした通り、不動産広告ルールでは、1帖=1.62㎡という風に定められています。

そのため、引越しをする地域ごとに間取り図と実際の物件のサイズが異なるということはありません。

ただ、畳のサイズは本来地域によって違うのです。

詳しく見ていってみましょう。

地域によって違う畳のサイズ

昭和の中頃まで東日本では江戸間、西日本では京間で建てるのが一般的でしたが現在では新建材の普及とともに全国の木造住宅のほとんどが江戸間で建てられています。 どの様式が正しいというわけではなく、地域の慣習ですので、表記は帖数のみとし統一性のある専有面積(㎡)になっています。現在の畳の形式は遡ると平安朝時代と古く、身分により畳の大きさ、縁の生地・色を違えていたようです。畳の差別は江戸時代中期まで厳しく残り、明治時代になって畳の使用、縁の種類なども自由になりました。

-

京間・本間間(ほんけんま)

長さが6.3尺あるところから六三間ともいう。関西の京都、大阪、紀州から中国、四国、九州に多く一般的に京間と呼ばれる。(95.5×191cm) -

江戸間・五八間(ごはちま)

長さ5.8尺あるもので関東、東北、北海道など東日本の大部分を占めていますが、現在ではほとんど全国的に散在しています。俗称江戸間(えどま)、田舎間(いなかま)と呼び、京間と並び代表的なもの。(88×176cm) -

中京間・三六間(さぶろくま)

巾3尺、長さ6尺が語源。名古屋、岐阜地方を主とし福島、山形、岩手や北陸地方の一部と沖縄、奄美大島に分布している。(91×182cm) -

団地間(だんちま)

五六間ともいう。長さ5.6尺位だからで、近年新築された家屋に多く、特に団地に多いことからこのように呼ばれる。(85×170cm)

京間の六帖の方がトクした気分♪

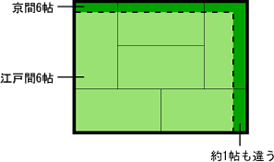

関東(江戸間)と関西(京間)、畳のサイズがこんなに違う!?

ひとことで六帖と言っても

江戸間と京間ではこんなにサイズが変わります。

江戸間→2.73m×3.64m=約9.931㎡(3坪)

京間→2.955m×3.94m=約11.64㎡(約3.5坪)

京間の六帖は江戸間の約七帖分の広さなのです。

部屋のサイズは何帖がいい?

マンションやアパートを借りる際の部屋のサイズ選びは難しいものです。

その他の条件が同じであれば、帖数が少ない方が家賃は安いもの。

生活の快適さでいえば、より広い方が快適に感じる方が多いのではないでしょうか?

マンションやアパートを借りる際に、どれくらいの部屋の大きさが自分に適しているのかを見定めるのはなかなか難しいものです。

四帖半、六帖、八帖、それとももっと広い部屋?

お部屋の寸法について理解しても、自分の条件やライフスタイルに最も適したお部屋選びがなかなかできない。

そんな場合は、その点も含めて、気軽に仲介業者に相談すると良いでしょう。

仲介業者は、地域の不動産に精通しているだけでなく、日々さまざまな要望を叶えるための提案を行っています。

相談することで、ご自身にあった理想の一部屋を紹介してくれることでしょう。